La figure du jumeau, avant de devenir motif littéraire, est d’abord une image fondatrice dans les mythes, les récits sacrés et autres cosmogonies. Le jumeau, souvent pensé par le prisme masculin, est celui qui double, qui répète, mais aussi celui qui déchire : il est à la fois reflet rassurant et menace identitaire. Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux, les Dioscures, incarnent une gémellité harmonieuse, unie par un lien indéfectible. Lorsque Castor, le mortel, meurt, Pollux, l’immortel, demande à partager sa condition pour qu’ils ne soient jamais séparés. À l’inverse dans la mythologie romaine, Romulus tue son frère dans une querelle de territoire. Rome ne peut naître que de la séparation du même, de la négation du double.

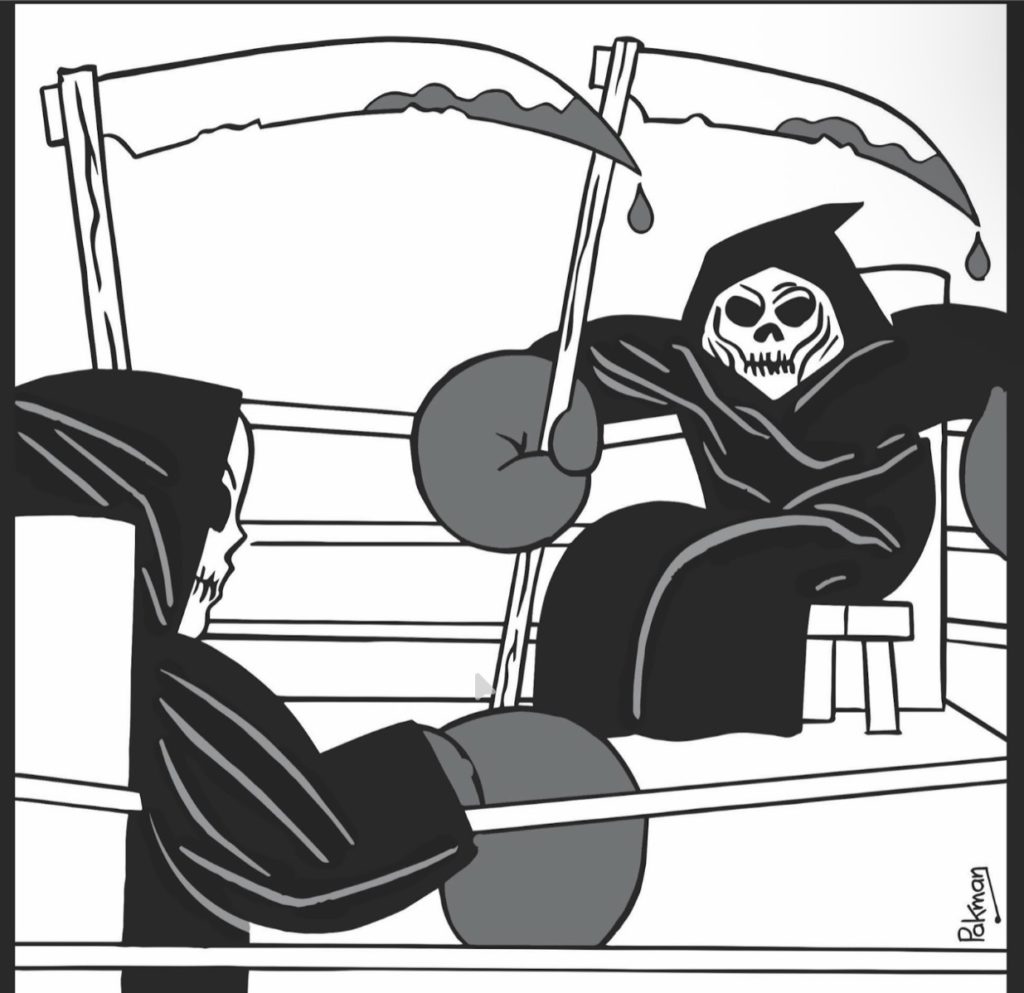

Dès ses premières apparitions dans les cultures populaires, la gémellité porte les traces d’une dissidence, entre harmonie et violence, comme deux versants opposés mais néanmoins nécessaires. Or, ces récits fondateurs ne sont pas seulement des toiles de fond historiques dans lesquelles les jumeaux occuperaient une simple fonction narrative, relégués à des outils de divertissement à fonction moralisante. Au-delà d’une fascination presque obsédante, ils révèlent une tension permanente au sein du motif, à la fois l’autre et le même, partenaire ou rival, double aimé ou ennemi intime. Le jumeau incarne le désir d’unité originelle, mais aussi le danger de la confusion. Par son existence même, il trouble la filiation, brouille les identités, menace l’ordre symbolique.

Alors, faut-il tuer le frère ?

Le double en littérature : miroir de l’identité

La figure du jumeau ne saurait être réduite à quelques mythes datés, puisqu’elle s’est imposée des siècles plus tard au sein des sphères artistiques et culturelles, passant d’abord dans la littérature avant d’investir le cinéma. Dès le XIXe siècle, elle s’inscrit en littérature dans une esthétique du fantastique, nourrie d’inquiétude psychique et de vertige existentiel. Le jumeau devient alors moins un frère qu’un autre soi, un double hallucinatoire, parfois surnaturel, qui vient troubler les frontières de l’individu. En effet, il apparaît comme une figure de l’« inquiétante étrangeté » telle que la définit Freud dans son célèbre essai Das Unheimliche (1919). Il est à la fois familier (semblable) et étranger (autre). Le jumeau littéraire devient alors le reflet dans le miroir qui prend vie, l’alter ego qui révèle ce que l’on tente de refouler.

Dans son livre intitulé The Double, A Psychoanalytic Study (1971), le psychologue Otto Rank identifie l’ombre et le frère comme deux des plus communes modalités d’apparition du « double » en littérature. Pour lui, le motif du double né d’une faille narcissique, plus précisément de l’écart entre « l’ego-idéal » et la réalité du sujet. Le double devient l’incarnation externe de pulsions internes qui n’ont pas su être dominées. C’est l’étendard de l’écrasante vérité ; celle d’une psyché dévitalisée, écrasée, rongée par un sentiment d’échec et d’impuissance. Dans Le Double (1846) de Dostoïevski, le fonctionnaire Goliadkine est confronté à un autre lui-même, plus habile, plus brillant, plus sociable, qui finit par le supplanter. Ce double n’est pas né d’une relation biologique mais bien d’une faille psychique : c’est l’angoisse de la perte d’identité qui prend corps. La gémellité dépasse alors le simple topos narratif pour devenir un mode d’accès à la conscience, une allégorie de l’identité fragmentée. Le jumeau, et avec lui la figure du double, est une construction mentale, un mécanisme narratif permettant d’explorer les failles du « moi ». Il fascine et investit nos sphères culturelles et psychiques précisément parce qu’il nous met face à l’une de nos plus grandes peurs : celle d’être remplacé par mieux que soi.

L’inceste adelphique : entre fascination et répulsion

Or, la sur représentation des jumeaux au sein d’œuvres culturelles s’accompagne d’un autre aspect non moins troublant : l’inceste adelphique. Si l’idée peut provoquer quelques frissons, l’inceste adelphique constituant probablement l’un des topos littéraire les plus tabous et les plus controversés, force est de constater qu’il existe, qu’il soit consommé ou fortement suggéré. Nous ne réalisons probablement pas son omniprésence dans les œuvres que nous consommons, par rejet, habitude ou déni. Game of Thrones, la Chute de la maison Usher, Le maître des illusions ; autant d’œuvres qui mettent en scène des relations quasi-fusionnelles entre des frères et sœurs qui semblent n’être que les deux faces d’une même pièce, pris dans des agencements psychiques complexes et déroutants. Mais pourquoi une telle fascination déplacée pour ce topos ? Si la littérature et le cinéma ont toujours agi comme toile de chaire cathartique, reflétant désir et fantasme les plus inavoués, et permettant ainsi à la conscience d’explorer le royaume de l’interdit moral, la réponse semble être plus complexe. À la croisée du fantasme et de la transgression, l’inceste adelphique incarne un désir d’unité originelle, celle d’un monde clos, refermé sur deux êtres identiques ou parfaitement complémentaires. Dans Les Enfants terribles (1929) de Jean Cocteau, Paul et sa sœur Élisabeth vivent dans un monde imaginaire, quasi utérin, où leur langage, leurs jeux et leur chambre deviennent les éléments d’un univers coupé du réel. Leur relation, bien que jamais explicitement sexuelle, repose sur une tension érotique sourde : ils se suffisent à eux-mêmes. L’inceste y devient le symbole d’un amour absolu, mais aussi d’une destruction mutuelle inévitable. La fusion n’étant, au fond, qu’un projet chimérique mis en échec par le réel.

Si le motif de l’inceste entre jumeaux fascine autant, c’est aussi parce qu’il renvoie à ce que Georges Bataille appelle l’« expérience de transgression » propre au sacré. Le sacré, qui est au cœur de notre imaginaire érotique, désigne ce qui est interdit, dangereux, et porteur d’anéantissement#. C’est cet espace mental, entre horreur et fascination, où l’humain se défait de ses limites et quitte le monde des règles. L’inceste adelphique attire précisément parce qu’il transgresse les lois symboliques les plus fondamentales, sexuelles et sociales, pour nous ramener à un état pré-œdipien, antérieur à la Loi du père#, au langage, et à toute morale. Il ne s’agit pas d’un simple désir de possession, mais d’un désir de régression vers l’indistinction. En cela, cette transgression devient une expérience du sacré dans sa forme la plus extrême : à la fois terrifiante et magnétique. Elle nous rebute autant qu’elle nous interroge, sans cesse.

Désir de fusion et narcissisme : incarnation d’une masculinité en crise

Pareillement, l’inceste adelphique fascine dans sa proximité avec le narcissisme : aimer son frère ou sa sœur, c’est s’aimer soi-même dans un autre, même légèrement déplacé. Ce glissement est particulièrement présent dans les récits de jumeaux, où la gémellité rend cette frontière encore plus floue. Comme l’analyse John Irwin dans Doubling and Incest/Repetition and Revenge: A Speculative Reading of Faulkner (1980), l’inceste entre jumeaux ou entre frère et sœur peut être lu comme un désir de retrouver l’unité originaire, utérine et prédifférenciée, de la cellule familiale. Le frère ou la sœur devient un miroir vivant, un double quasi identique avec lequel la fusion paraît possible. Plus encore, ce désir de repli vers l’intérieur du cercle familial est à l’image d’un refus du monde extérieur, du devenir adulte. Dans Le Bruit et la fureur de William Faulkner (1929), Quentin entretient des sentiments incestueux pour sa sœur Caddy, obsédé par sa virginité qu’il cherche à protéger. Lorsqu’il apprend que cette dernière tombe enceinte hors-mariage, il ne le supporte pas, ce qui le mènera en grande partie à son suicide final. Or, comme le montre Irwin, Quentin fantasme l’inceste non pas comme un désir charnel, mais comme une façon d’empêcher sa sœur de devenir femme. L’inceste devient ici une tentative désespérée de figer l’identité féminine dans une pureté mythique. C’est la perte d’un reflet idéalisé de lui-même, une destruction de la projection de son propre idéal moral. Quentin ne veut pas Caddy en tant qu’autre mais en tant que partie intégrante de lui-même. En consommant l’acte sexuel, elle devient comme un double inversé qui contient ce qu’il ne peut accepter en lui-même : le désir, la chaire, le sexe. Le désir est ontologique : protéger la virginité de Caddy, c’est figer le monde dans un ordre qui le protège de l’angoisse de la sexualité, du temps, et de la mort. Et lorsque l’idéal s’effondre, que reste-t-il ?

Pour aller encore plus loin, j’affirmerais que l’inceste adelphique met en lumière un schéma narcissique bien particulier : celui d’une masculinité en crise. Ce n’est pas un hasard si chez Faulkner et tant d’autres le double devient le symbole d’une subjectivité masculine qui vacille, et qui ne parvient plus à se constituer comme unifiée et souveraine. Si l’on reprend l’exemple de Quentin et Caddy, on observe que le narcissisme de Quentin se nourrit avant tout d’un désir de clôture sur soi. Ce fantasme, profondément masculin dans son expression tragique, est avant tout un refus de se constituer comme homme dans un ordre symbolique. Or le féminin (et donc l’altérité), incarné par Caddy, vient briser cette clôture. Pire, son autonomie est vécue comme une castration symbolique. Le féminin libéré devient une menace existentielle à abattre, le bouc-émissaire d’une masculinité qui n’arrive pas à admettre son impuissance psychique et sexuelle. Le suicide parachève le manège pervers mis en place par Quentin : puisqu’il ne peut peut assumer sa propre médiocrité, il préfère s’effacer lui-même – ou fantasmer sa destruction avec elle.

Alors, il faut tuer la sœur.

Ce qui semblait de prime abord n’être qu’un simple ressort narratif, révèle, à mesure qu’on le sonde, une faille plus intime, plus abyssale. Le jumeau, dans sa perfection trompeuse, vient déranger les frontières du « moi ». À la manière d’une pensée obsédante qui rampe dans nos esprits, sa figure, et avec elle celle du double, s’impose dans nos imaginaires les plus interdits pour provoquer une expérience de transgression inédite. Il est telle cette silhouette familière qu’on croit connaître sans jamais pouvoir la nommer tout à fait ; un désir d’absolu inavoué.

Et si écrire ces quelques lignes, n’étaient, au final qu’une manière de céder à une fascination perverse ?

La question reste ouverte. Comme toute obsession.

Emma DEL PONTE