Nos accents, nos expressions, nos façons de parler : toutes nos spécificités semblent s’effacer devant une langue normée. Pire : c’est comme si parler dans sa langue régionale revenait à faire acte de résistance face au tout-français. Quelle certitude, face à ce constat, pour ceux qu’on affuble du joli nom (breton !) de « ploucs » ?

Alea jacta est. Les jeux étaient faits. Il y a plus de trente ans, c’est au cours d’une séance à l’Assemblée nationale, le 12 mai 1992, que s’est confirmé le sort du parler-correctement en République : « La langue de la République est le français ». Les hommes politiques avaient alors argué de la défense du français face à l’anglais, comme poussés par l’élan d’écrire une nouvelle Défense et illustration de la langue française. À ceci près que la face pâle du droit s’était alors substituée à l’ambition poétique d’un du Bellay. Pour autant, la fixation d’un idiome national dans le marbre du droit a résulté, de manière brutale et frappante, en une relégation des langues régionales au rang de patois et de dialectes ruraux. Les faits divers nous ont fourni à plusieurs reprises des preuves de ce carcan, lorsque des parents ont souhaité baptiser leur enfant d’un nom d’origine régionale. On pensera au fameux cas de Fañch, en Bretagne, ou encore, plus récemment, d’Artús, en Occitanie. Ces nouveau-nés n’avaient tous deux pour seul défaut à leur naissance que de porter dans leur prénom un signe diacritique que le français ne connaît pas – et ne saurait donc tolérer.

Tu causes comme un plouc

On en arrive à croire que la langue entretient un lien viscéral avec une identité donnée. Considérons même que certaines langues effacées derrière le français ont un lien avec une autre réalité historique et linguistique qu’avec celle d’un dialecte d’oïl – que des doctes retinrent jadis comme la plus pure façon de s’exprimer. C’est ce que mettent en avant certaines initiatives locales, parfois portées jusque devant les instances politiques de l’État centralisé – bien francophone. On retiendra celle du député breton Paul Molac. Sa proposition en 2019 avait abouti en mai 2021 à une loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Sous couvert de paix sociale, cette loi entendait apporter des mesures de protection pour les langues régionales en matière de patrimoine, d’enseignement et de services publics. Reste que tous ces domaines relèvent précisément de l’exécutif et que les identités régionales plongées dans l’incertitude doivent à présent attendre sagement que l’État daigne leur accorder sa protection toute paternelle. L’Etat, pourtant, soutient qu’en France, on parle légalement le français. Que la politique jacobine et les apôtres de la centralisation prennent en charge l’avenir des langues et des identités de la périphérie pour leur assurer la certitude d’un devenir serein, est-ce vraiment une certitude heureuse ? Est-ce même une certitude ? On est en droit d’en douter, si l’on songe aux collégiens et aux lycéens à qui l’on interdit de composer en breton ou en basque au brevet ou au baccalauréat ; si l’on songe à l’impossibilité d’effectuer des démarches administratives en corse ou en occitan ; si l’on songe, en outre, aux traits acérés, lancés quelquefois par l’opinion, contre ce qui ne relèverait que d’une forme de folklore, voire de traditions passéistes et ringardes.

De la place pour tout le monde

Si la langue en somme est très profondément liée à une identité donnée – et réciproquement –, on entrevoit mieux pourquoi l’illusion d’une identité nationale, soudée autour d’une langue nationale, donne du fil à retordre à ceux qui prônent ardemment l’emploi de la langue de leurs ancêtres, sur une terre dotée de ses spécificités, d’autant d’aspérités, d’autant de singularités qu’en possèdent sa langue et ses coutumes. Que « la langue de la République soit le français », rien n’est moins certain. Ce qui est certain, en revanche, c’est que la langue du territoire administratif correspondant à la France n’est pas une : c’est une mosaïque de langues. Tantôt romanes (l’occitan, le corse…), tantôt germaniques (l’alsacien, le flamand…), tantôt celtiques (le breton), voire isolées (le basque), les langues de France sont riches et vivantes. Ceux qui les font vivre seraient, bien plus que ceux qui légifèrent à leur sujet, les gardiens de leur devenir, eux qui peuvent vraiment changer l’incertitude légale en une certitude coutumière. Peut-être les boucliers se baisseraient-ils si l’État français admettait constitutionnellement la co-existence des langues régionales parlées sur son territoire, à l’image des « Communautés autonomes » en Espagne ou des cantons suisses. Si l’unité républicaine tient à l’emploi en commun d’une même langue et à la diffusion d’un même accent – parisien, bien sûr –, de Dunkerque à Bastia, c’est que l’unité n’est pas l’horizon à atteindre. « Haro sur les stakhanovistes de la langue policée, terne et uniforme », pourrait-on dire : dans la Constitution comme ailleurs, et face aux incertitudes de la mondialisation, il y a assez de place pour agiter l’éventail bigarré des langues régionales partout où règnent la sécheresse et l’aridité du sempiternel en-France-on-parle-français.

Marius Dérisaut

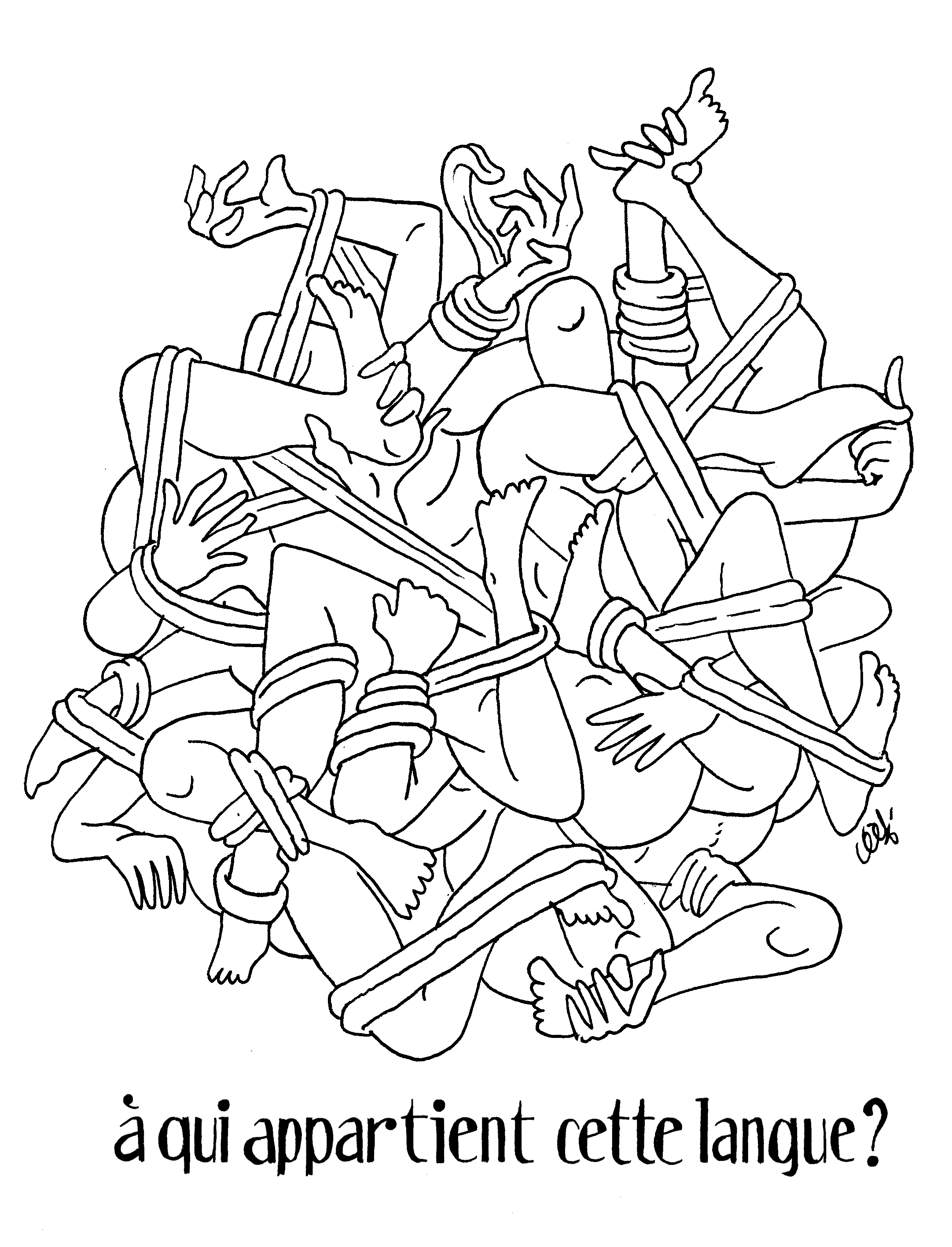

Illustration : Céèf