Historiquement, la presse étudiante est politique . C’est durant le XIXe siècle, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, qu’elle apparaît. À travers cette nouvelle forme de presse, les jeunes bourgeois.e.s trouvaient le moyen de coucher sur le papier leur désir de se démarquer comme un groupe social élitiste déterminé, mais surtout « d’exister socialement et d’exprimer des opinions politiques » (1). Mais, cet « acte fondateur » (2) pour la politisation des étudiant.e.s est très vite bridé par des ordonnances et des contraintes financières, qui interdisent dès lors « à la petite presse de parler politique » (3).

Aujourd’hui, la presse étudiante politique se fait rare. Notre expérience au sein de La Gazelle le souligne : notre journal est « a-partisan ». Mais la politisation chez les jeunes n’est pas timide, surtout dans les universités parisiennes, lieu de notre réflexion. Et le métier de journaliste reste très politique. Il nous est apparu nécessaire de tenter d’expliquer cette absence paradoxale de politisation de la presse étudiante.

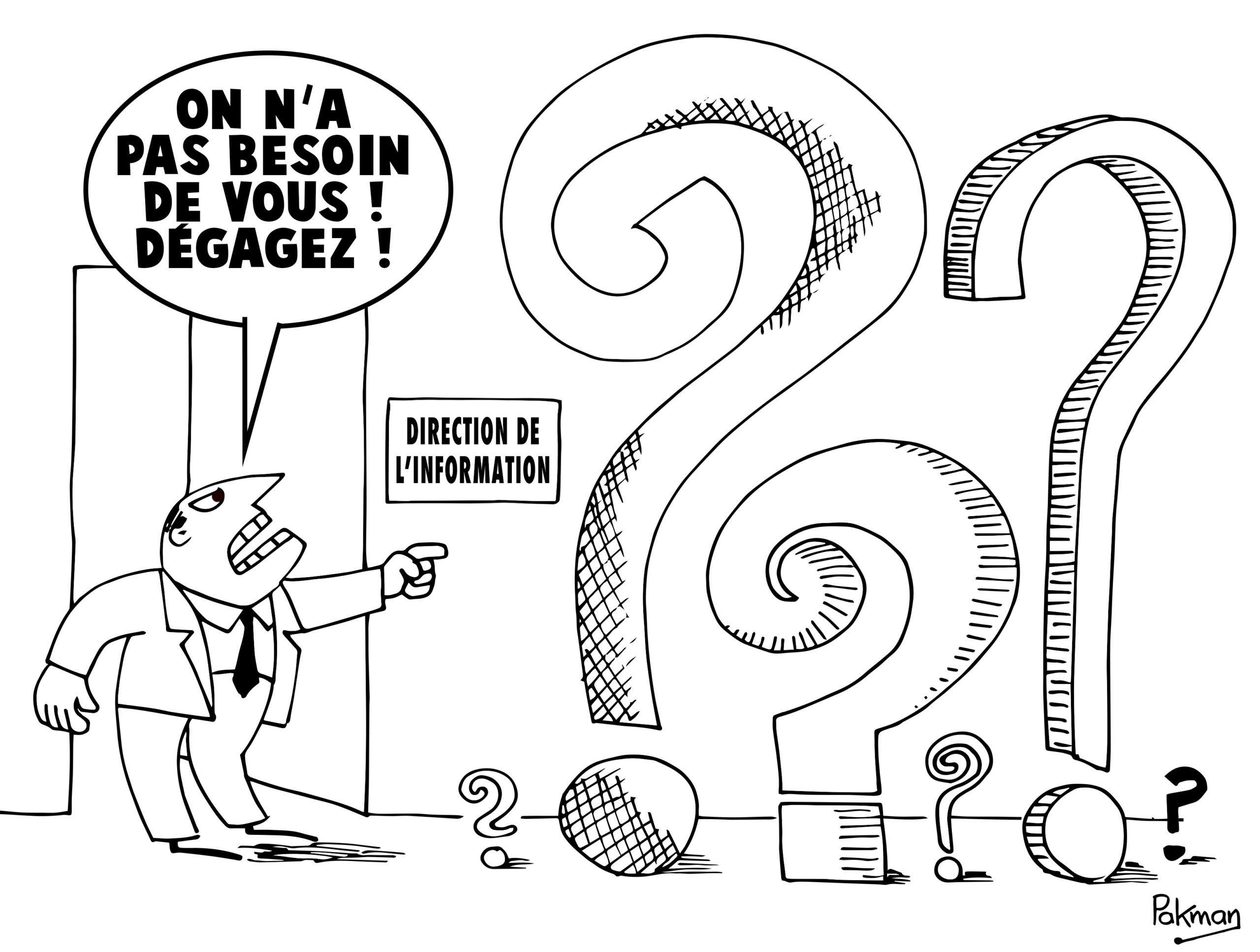

Peu de journaux actuels publient des articles qui assument une prise de position forte, ou dont le thème est l’histoire ou l’actualité politique. Ce manque de politisation peut, selon nous, être expliqué par de nombreux facteurs. Dans un premier temps, afin d’attirer des lecteur.ice.s, un journal étudiant ne vous embêtera pas avec des tribunes politiques dénonçant le nombre de violeurs dans le gouvernement, ou le nombre d’enfants tués par Israël à Gaza ; il se veut accessible à toutes et tous. Pour être rentable, il doit être acheté par le plus grand nombre. Nous l’avons bien vu lors de nos expériences de vente à la criée : moins il y a de prises de positions, plus de ventes il y a. Et honnêtement, ce sont les universités qui financent notre papier. Alors, nous ne voulons pas les brusquer lors de nos demandes de financement en publiant des articles trop politiques.

Si la presse étudiante est un lieu d’expression et un laboratoire de réflexions pour les jeunes, elle n’est pas le lieu privilégié de la politisation des jeunes. Les étudiant.e.s s’engagent en politique (4), occupent des universités, forment des syndicats, organisent des manifestations, des meetings, des conférences… essaient de « faire bouger les choses ». Cependant, les soixante-huitards eux-mêmes – aujourd’hui considérés comme un souffle nouveau et libérateur pour la politique (6) – étaient décrits à l’époque comme des « jeunes enragés » par l’élite politique, notamment par Raymond Aron. Quelle chance ont alors les étudiant.e.s actuel.le.s de faire le poids face à des adultes, bien pensant.e.s, qui les qualifient comme des « professionnels du désordre » ? Ainsi, peut-être que les jeunes s’auto-censurent face à des discours qui les mettent à l’écart et qui les marginalisent, lorsque que les mêmes genres de discours trouvent leur place dans la « véritable » presse (7). Face à une cour des grands très politisée, il vaut peut-être mieux de laisser la place aux profesionnel.le.s. Et surtout, les journaux « à orientation politique marquée » trouvent largement leur place au sein des partis politiques, où ils peuvent faire fleurir leurs idées à l’oral comme à l’écrit.

Si la politique est moins présente dans ces journaux, ce n’est pour donner que plus de place à la culture. Les recommandations culturelles en tout genre foisonnent : cinéma, théâtre, lecture, tout y passe. Nous ne pensons pas que cela soit une mauvaise chose et nous ne pouvons que nous réjouir que les étudiant.e.s s’intéressent à la culture. Cependant, le manque de journaux politisés interroge : difficile de croire qu’une jeunesse de plus en plus engagée politiquement ne veuille s’exprimer au travers de la presse étudiante. Alors évidemment, il est possible de lire des articles engagés ou dont le sujet est politique dans la presse étudiante. Citons par exemple l’onglet « La Tribune » du journal La Péniche qui a publié notamment des articles contre le macronisme ou sur le Comité Palestine. La Gazelle elle-même possède une rubrique politique et publie des articles engagés politiquement. Malheureusement, ces exemples confirment la règle.

Si nous avons déjà évoqué des éléments qui peuvent nous aider à comprendre le peu d’engagement politique des journaux étudiants, nous avons pu remarquer que faire des recommandations culturelles peut être un engagement ou un positionnement politique comme un autre. Ces conseils sont souvent « de niche » et appartiennent à la « culture légitime » définie par Bourdieu, celle qui se distingue des classes moyennes et populaires. Finalement, le nœud du problème est peut-être là : sous couvert de ne pas parler de politique, les choix des œuvres et des recommandations trahissent un positionnement politique. Le sujet n’est ainsi pas l’absence de politique au sein des journaux étudiants mais la fausse neutralité affichée qui n’ouvre pas l’espace à l’expression d’opinions divergentes et de débats entre étudiant.e.s. Le refus d’afficher des opinions politiques, de s’engager politiquement au sein d’un journal étudiant est présenté comme de la neutralité, alors que c’est un discours qui maintient la légitimité des positions dominantes et des politiques en place.

La logique est la même appliquée à Sciences Po. Lorsque les femmes et les hommes politiques actuel.le.s dénoncent les manifestations d’étudiant.e.s en faveur de la Palestine en insistant sur le devoir de neutralité politique d’une institution comme Sciences Po, elles et ils justifient en réalité un positionnement de Sciences Po de droite. Elles et ils décrédibilisent toutes oppositions en les qualifiant d’« extrêmes » ou de « déraisonnables ». Ainsi, ne pas publier de journaux étudiants ouvertement politiques, c’est desservir le débat, réduire la possibilité d’émergence de nouvelles pensées politiques, favorisant ainsi les discours dominants présentés comme légitimes et neutres.

On ne s’attend pas à ce que les journaux étudiants se politisent tant que les étudiant.e.s eux-mêmes ne se ressaisissent pas de cet outil qu’est la presse et ne soutiennent pas les journaux qui s’engagent. Parce que les soutenir permet à ces journaux de s’émanciper de la tutelle des universités et crée des espaces de réflexions politiques collectives dans un moment où la dépolitisation est à la mode.

Texte : Valentine Pastor et Manon Kubiak

Illustration : Pakman

(1) Laurence Corroy, « Une presse méconnue : la presse étudiante au XIXème siècle », Semen [En ligne], 25 | 2008, mis en ligne le 22 février 2009.

(2) Ibid

(3) Ibid

(4) Cheikh Baldé, Caroline Chalier, Fredéric Kijowski, Jean-Philippe Legois et Emmanuel Porte, Etat des savoirs : Les engagements des étudiants. Formes collectives et organisées d’une identité étudiante, Rapport pour l’Observatoire de la Vie étudiante, juin 2009.

(5) Notons que ce « nouveau souffle pour la politique » était uniquement constitué de jeunes hommes blancs et bourgeois.

(6) Julie Le Mazier, « La lutte politique des étudiants », La vie des idées, ed. Collège de France, 8 mai 2018.

(7) Notons que les journaux les plus vendus en France ont tous une orientation politique.